開場白

再過ㄧ次段考,各位同學學習的國中生物課程就結束了,在開始介紹動物界之前,我想問大家,有誰講的出來學過哪些生物學內容?

能夠掌握課程大綱,這對穩定應考心情是很重要的,尤其是到了基測前的複習階段。我將這些課程內容系統化如下:

4-5動物界

言歸正傳,誰告訴我動物界與其種類的生物有何差異?

1.與原核生物界相比,動物有細胞核,屬於真核生物。

2.與原生生物界相比,動物有細胞分工現象,屬於多細胞生物。

3.與菌物界相比,動物沒有細胞壁與菌絲。

4.與植物界相比,動物沒有葉綠體,無法自行合成生存所需的全部有機物,屬於異營生物。儲存肝糖而非澱粉。

那麼動物本身的細部分類呢?目前已被確認學名的動物種類超過110萬種(參閱www.eol.org),並且依據下列特徵分門別類:(補充資料,不會考)

2.胚胎發生時結構對稱型態:輻射對稱(刺絲胞動物)與兩側對稱

3.體腔種類:無體腔(扁形動物)、假體腔(線形動物)、真體腔

4.原腸發育差異:原口類(軟體、環節與節肢動物)、後口類(棘皮與脊索動物)

得到的系統分類如下:

主要動物分門的重點:

1.刺絲胞動物:刺絲胞,可用於捕食及防禦;消化道只有一個開口,稱為消化循環腔。主要種類有珊瑚、水母、水螅和海葵等,其中珊瑚礁(石灰質外骨骼),是海洋生物的重要棲地。

2.扁形動物:有梯狀神經系統及腦的形成,出現頭部專化現象,有前後腹背左右之分(兩側對稱),主要種類有渦蟲、吸蟲與絛蟲。

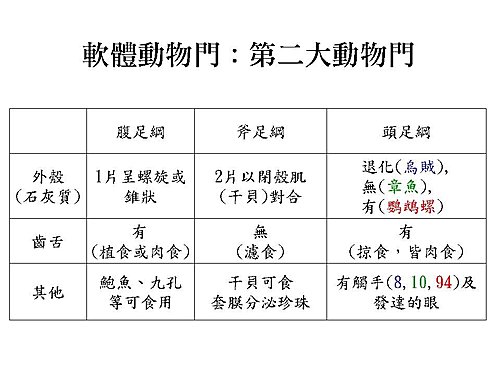

3.軟體動物門:第二大動物門,主要種類有

4.環節動物門:身體分節(體壁分節且體內器官重複)、♀♂同體、異體受精(體外受精)。

蚯蚓無疣足、有幾丁質剛毛;水蛭則皆無。此外前者身體內外分節一致;後者則無此現象。

5.節肢動物門:動物界中種類最多的一門,身體分節,並有分節的附肢及外骨骼(有蛻皮行為)。主要種類有:

※ 昆蟲有變態行為:生活史中無蛹期者稱為不完全變態,如蝗蟲;否則稱為完全變態,如蝴蝶。

6.棘皮動物門:主要種類有海星、海膽、海參等,都生活在海中,體表有棘,主要利用管足運動。

7.脊索動物門:具有脊索、背神經管及鰓裂三大特徵。又分成頭索動物亞門(文昌魚)、尾索動物亞門(海鞘)與脊椎動物亞門。其中種類最多的是脊椎動物,包括:魚類、兩生類、爬蟲類、鳥類及哺乳類。

a.魚類:鰓呼吸,生活在水中,依骨骼的特徵可分為軟骨魚和硬骨魚。

b.兩生類:幼體以鰓呼吸;長為成體後以肺呼吸。皮膚無法有效防止水分散失,需要保持溼潤,可協助氣體交換。主要種類有蛙、蟾蜍和山椒魚等。

c.爬蟲類:皮膚具有角質層、體表有鱗片或骨板,能防止水分散失;行體內受精;卵具有外殼保護,因此已完全適應陸地的乾燥環境。主要種類有蛇、龜、鱷、蜥蜴等。

d.鳥類:具有角質化的喙,前肢為翅膀,體表具有羽毛協助飛行與保溫。為適應飛行,骨骼堅硬中空且輕;肺延伸出許多氣囊,能因浮力減輕身體的重量;視力是所有動物中最好的,具有透明的瞬膜,飛翔時可閉起以保護眼睛。

e.哺乳類:體表具有毛髮,能保持體溫(內溫動物);母體能分泌乳汁哺育幼體。依據生殖方式可以分為三類

(1)卵生:孵化後由母體分泌乳汁餵哺幼兒(無特化哺乳器官),例如鴨嘴獸、針鼴。

(2)有袋類:胎盤不全,胎兒未完整發育即產出,需自行爬入母體的育兒袋中。例如袋鼠、無尾熊等。

(3)胎生:具有完整的胎盤,幼兒在母體內充分發育後才產出,如猿及人類等。